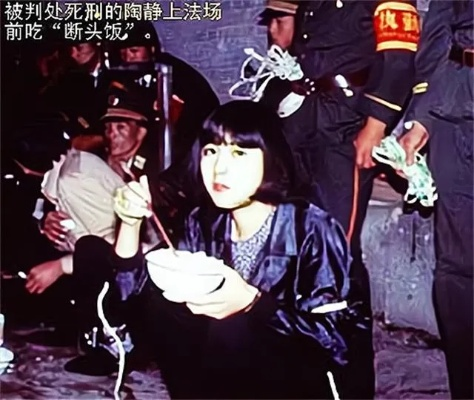

花季少女陶静本应拥有灿烂人生,却因懵懂无知与情感牵绊,一步步走向了无法回头的深渊,她轻信他人,被诱骗参与毒品犯罪,最终沦为运输毒品的工具,法律无情,尽管其年龄尚轻且存在被欺骗情节,但涉案毒品数量巨大,罪行极其严重,法院最终判处其死刑,临刑前,她提出了一个令人唏嘘的请求,与家人见了最后一面,一声枪响,青春陨落,其悲剧命运发人深省,警示着法律的威严与生命的不可逆。

1991年,年仅20岁的陶静因走私毒品被判处死刑,成为新中国成立以来最年轻的女死刑犯之一,她的故事不仅仅是一个法律案例,更是一个关于青春、爱情、家庭与社会交织的悲剧,陶静的一生短暂而沉重,如同一朵在风雨中凋零的花,令人扼腕叹息。

陶静出生于1971年,云南边陲的一个普通家庭,她的童年并不幸福,父母离异后,她由姐姐抚养长大,缺乏家庭温暖和正确引导的陶静,在青春期逐渐走向了叛逆的道路,高中辍学后,她在一家发廊工作,结识了形形色色的人,其中包括后来改变她命运的男人——杨某,杨某是一名毒贩,他用花言巧语和虚假的承诺俘获了陶静的芳心,让她陷入了一段致命的“爱情”。

在杨某的引诱下,陶静参与了毒品走私活动,1991年,她试图携带毒品入境时被警方抓获,尽管陶静在审讯中表现出悔意,并供出了部分同伙,但由于涉案毒品数量巨大,法律无情地判处了她死刑,更令人唏嘘的是,在行刑前,陶静提出了一个最后的请求:取出体内的避孕环,这个细节折射出她对纯洁和尊严的最后渴望,也成为了她悲剧人生的一个深刻注脚。

陶静的悲剧并非偶然,她的故事反映了多个社会问题:家庭教育的缺失使得她容易受到外界不良因素的影响;社会经济的不平衡和就业机会的匮乏,让许多像陶静一样的年轻人迷失方向;毒品问题的蔓延不仅摧毁了个体生命,还对家庭和社会造成了深远伤害,陶静的案件在当时引发了广泛的社会讨论,人们既同情她的年轻和无知,又对毒品的危害性深感警醒。

从法律角度看,陶静的死刑判决符合当时中国对毒品犯罪的严惩政策,上世纪80年代末至90年代初,中国政府正大力打击毒品犯罪,走私大量毒品的罪犯往往被判处极刑,尽管陶静的年龄和悔罪态度曾引发一些争议,但法律的无情在于其不以个人故事为转移,而是以事实和证据为基础,陶静的案例也成为了中国司法史上一个标志性案件,提醒人们法律的严肃性和毒品犯罪的严重后果。

陶静的故事不仅仅是一个法律案例,更是一个人性的悲剧,她并非天生的罪犯,而是一个在复杂社会环境中心迷失的年轻人,她的爱情被骗,她的信任被利用,她的生命最终以最残酷的方式结束,在行刑前,陶静留给家人的遗书中写道:“我对不起你们,但我真的爱过。”这句话简单却沉重,道尽了她内心的矛盾与无奈。

回顾陶静的故事,我们不禁要思考:社会应该如何预防类似的悲剧?家庭、学校和社会需要共同努力,为年轻人提供更多的关爱和引导,尤其是在价值观形成的关键期,毒品问题的根治需要从源头抓起,包括打击贩毒网络、加强宣传教育以及为边缘群体提供更多支持。

陶静的生命如流星般短暂划过夜空,她的故事提醒我们珍惜生命、远离毒品,同时也呼吁社会对年轻人给予更多的关注和理解,花落无声,但余音袅袅——陶静的悲剧将永远警示后人:法律的底线不可触碰,生命的价值不可轻弃。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

发表评论