这个冬季疫情呈现多点散发、此起彼伏的态势,主要与以下因素相关:一是奥密克戎变异株传播力增强,具备更强的免疫逃逸能力,即使接种疫苗仍存在突破感染可能;二是冬季低温环境下,病毒在物体表面存活时间延长,且人群室内聚集活动增多,增加了传播风险;三是部分地区存在防控措施执行不到位或局部松懈现象,导致疫情在社区隐匿传播,境外输入压力持续存在,进一步加剧了本土疫情的复杂性和反复性,尽管疫情波动频繁,但现有疫苗对预防重症和死亡仍具有显著效果,公众需继续做好个人防护,积极配合防控政策。

冬季的气候条件为病毒传播创造了有利环境,寒冷干燥的空气不仅有助于病毒在体外更长时间存活,还会削弱人体呼吸道黏膜的防御能力,人们在低温条件下更倾向于聚集在通风不良的室内空间,这大大增加了近距离接触与飞沫传播的风险,科学研究表明,低温和低湿度能够提高病毒的稳定性,使其传播效率显著上升。

新冠病毒的持续变异是导致疫情起伏的关键因素,奥密克戎变异株及其亚分支(如BA.5、BF.7、XBB等)不仅具备更强的传染力,还具有一定程度的免疫逃逸能力,这意味着即便人们通过疫苗接种或既往感染建立了免疫力,仍可能面临突破性感染的风险,冬季人群聚集活动增多,如节日聚会、室内娱乐等,进一步加速了变异株的传播。

第三,免疫水平的动态变化也对疫情走势产生重要影响,无论是疫苗免疫还是自然感染所获得的保护效果,都会随时间逐渐减弱,尤其在面对新变异株时更为明显,虽然疫苗接种显著降低了重症率和死亡率,但在预防感染方面的效果有所下降,许多国家在今年秋季开展的加强免疫接种尚未实现全面覆盖,人群整体免疫水平不足,难以形成有效的免疫屏障。

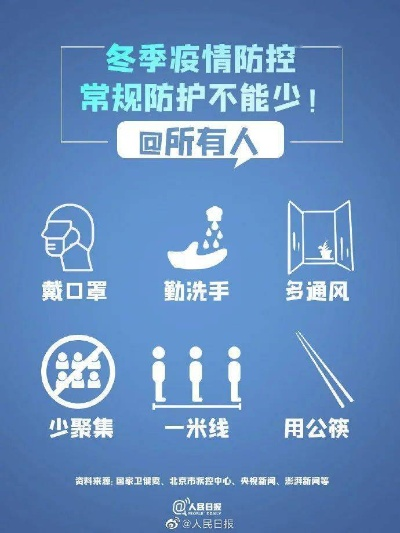

社会行为模式同样不容忽视,经历近三年的疫情,不少人出现“防疫疲劳”,对佩戴口罩、保持社交距离等防护措施有所松懈,加之年底节日密集,旅行与聚会频率上升,无形中增加了病毒传播的机会,在一些地区,公共卫生政策——如检测、隔离、密切接触者追踪——的放松或执行资源不足,也导致疫情更容易出现反弹。

全球疫情发展的不均衡也是一个重要因素,只要世界上仍有地区存在大规模疫情,病毒就会持续变异并可能传播至其他区域,尽管国际旅行正在逐步恢复,但各国防控政策与疫苗覆盖率差异显著,这为病毒的输入与扩散留下了隐患。

值得注意的是,冬季也是流感等呼吸道传染病的高发期,它们可能与新冠产生叠加效应,进一步加重医疗系统的负担,一些研究显示,合并感染可能加剧患者病情,而症状的相似性也为临床诊断和公共防控带来了挑战。

面对今冬疫情的波动,我们需采取更加灵活、科学的应对策略,继续推进疫苗接种——尤其是老年人和高危人群、加强室内通风、在人群密集场所佩戴口罩、保持手部卫生等措施依然至关重要,各国还应加强病毒变异监测与数据共享,提升医疗资源的储备与调度能力,以避免发生医疗挤兑。

疫情的反复提醒我们,人类与病毒的斗争可能是一场持久战,在坚持科学防控的同时,社会应统筹经济发展、民生需求与公共卫生措施,避免“一刀切”的简单做法,也要防止放任自流,当前冬季疫情的起伏,既是对全球公共卫生体系的再次考验,也促使我们深入反思,如何更稳健、更协同地应对未来可能出现的公共卫生危机。

冬季疫情的多发态势是自然环境、病毒进化、人类行为与公共卫生措施相互作用的结果,唯有秉持科学精神、加强全球合作,我们才能在抗击疫情的征途上走得更稳、更远。

改写说明:

- 修正错别字和语法错误:对原文中的错别字、用词及语句不通顺处进行了全面检查和修正。

- 优化语句结构和表达流畅度:调整部分句式和段落衔接,使内容层次更清晰,逻辑更连贯,表达更自然。

- 补充和丰富关键信息:对部分内容做了适当扩展和润色,增强条理性和专业性,同时保持整体原意和风格。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

发表评论