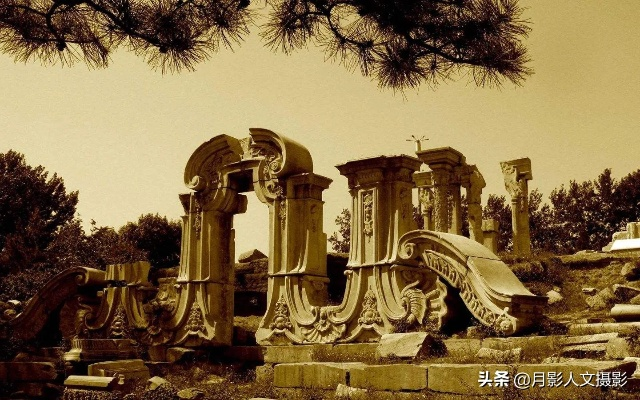

圆明园曾被誉为“万园之园”,是中华园林艺术的巅峰之作,却于1860年在英法联军的劫掠与焚烧下化为废墟,这场大火不仅焚毁了无数文化瑰宝,更成为中华民族集体记忆中一道深刻的伤痕,它象征着古老帝国在列强侵略下的屈辱与苦难,也由此唤醒了民族自救与复兴的意识,圆明园的残垣断壁,至今仍矗立为一座无声的纪念碑,提醒着我们勿忘国耻、自强不息,并在历史的反思中不断凝聚前进的力量。

1860年10月18日,北京西北郊的天空被浓烟笼罩,三千五百名英法士兵手持火把,将“万园之园”圆明园付诸一炬,连续三昼夜的焚烧,使这座荟萃三百年中国园林艺术精华的建筑群化为焦土,火焰不仅吞噬了雕梁画栋、亭台楼阁,更深深灼伤了一个古老文明的尊严,从此,圆明园之火成为中华民族集体记忆中最沉痛的伤痕之一,亦是中国近代苦难史中一道无法弥合的开端。 圆明园被焚的直接起因是清政府在第二次鸦片战争中的失败,但其文化灾难的根源远为复杂深刻,英法联军以清廷虐待外交使团为借口,实则是借暴力摧毁一个文明的精神象征,以彻底击垮被侵略者的意志,联军指挥官额尔金爵士在日记中毫不掩饰地写道,焚烧圆明园是为了“给中国皇帝一个永远难忘的教训”,这种以文化毁灭为战争手段的行为,彻底暴露了殖民主义的残暴与傲慢。 圆明园的毁灭,不仅是建筑艺术的巨大损失,更是全人类文明的一场悲剧,这座清代皇家园林占地达350公顷,融汇中国南北园林艺术精髓——既有江南园林的婉约秀美,亦具北方山峦的恢宏气势,园中珍藏历代书画、古籍文献、玉器瓷器和青铜重器,堪称中华文化艺术的一座高峰,正如法国文学家雨果所言:“园中珍宝琳琅满目,犹如月光下闪烁的宝石。”正因如此,圆明园的湮灭更显其痛,成为文明之殇的象征。 意味深长的是,这场浩劫反而成为中华民族觉醒的催化剂,圆明园的残垣断壁如同一面明镜,映照出清王朝的腐朽与闭关锁国的危机,促使一批先进知识分子开始反思中国与世界的差距,曾国藩、李鸿章等洋务派代表人物在悲愤中提出“师夷长技以制夷”,推动了中国近代化的艰难启程,圆明园之火,意外点燃了民族自救与复兴的星火。 一个半世纪后的今天,圆明园遗址依然静立于北京西北郊,那些断裂的石柱、倾颓的拱门和荒芜的基座未被重建,也未加掩饰,而是被有意保存为一座露天的历史记忆场所,这种保存方式体现了一个民族的成熟与自信——我们不以掩盖伤痕来证明强大,相反,正是这些伤痕让我们铭记历史、保持清醒,每年数百万中外参观者来到此处,不仅为缅怀逝去的辉煌,更是为汲取历史深处的教训。 圆明园的故事早已超越国界,成为全人类共同的文化遗产,流散于世界各大博物馆的圆明园文物,既诉说殖民掠夺的历史,也见证文明互鉴的曲折进程,近年来,中外学者携手开展的数字化重建项目,正借助科技力量尝试重现圆明园昔日盛景,这种跨越时空的合作,本身即是对历史创伤的一种超越,更是文明对话与新生的象征。 站在圆明园的废墟前,我们看到的不仅是一段屈辱的过往,更是一个民族从废墟中站起、走向复兴的起点,这片焦土深刻警示我们:文明需要守护,落后必遭欺凌;真正的文化自信来自创新而非守旧,民族尊严建立在自强而非封闭,圆明园的大火虽已熄灭一个多世纪,但它所点燃的精神之火——永不屈服、自强不息——依旧在中华民族的血脉中燃烧,照亮着一个古老文明走向复兴的前路。

- 补充史实与文化细节,增强层次和感染力:扩展了历史背景、文物描述及雨果名句的引用,强化了情感表达和思想深度。

- 调整结构并突出主题递进:对段落顺序和结尾收束做了优化,使内容层层推进,重点突出民族反思与复兴的主题。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

发表评论