,D3058次列车不仅是一趟交通工具,更是一个观察现代性困境的流动样本,它满载着被抽象为数据的乘客,在高效精准的轨道上飞驰,却映照出个体身处洪流中的深刻孤寂,人与人物理距离无限接近,精神世界却相隔万里,被数字和沉默包裹,这种在高度互联时代的疏离感,并非技术故障,而是现代性承诺背后难以消弭的永恒回响,我们终将到站,但被数据遗忘的肉身孤独,却可能是一场没有终点的旅途。

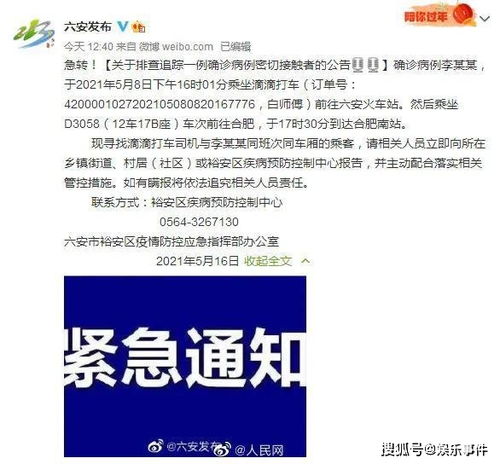

紧急寻人启事在数字洪流中一闪而过——“急寻5月8日D3058次12车厢乘客”,这则看似冰冷的信息背后,是一个被病毒侵入的脆弱身体,以及无数与之轨迹交错却互不相识的生命,我们曾沉迷于高铁时速306公里的现代性狂喜,却在此时被迫直面一个存在主义困境:当人类凭借技术编织出空前密集的连接网络,为何每一个体反而更深地陷入孤岛般的生存状态?这节12车厢不仅是病毒传播的物理场所,更是现代人精神境遇的残酷隐喻——我们无限靠近,却永恒陌生。 疾驰的D3058次列车,恰是中国现代化进程的微缩象征,铝合金车体切割空气的嘶鸣,俨然成为效率至上时代的最强音,乘客安坐于符合人体工学的座椅,沉浸于5G网络搭建的虚拟结界,仿佛技术已为他们筑起无形屏障,然而病毒以最原始的生命形态,嘲弄了这份精心构筑的技术自负,紧急寻人的呼声,瞬间刺穿了现代性温情的面纱,裸露出其内核冰冷的数字逻辑——我们都不过是流调报告中等待被勾选的可疑变量,是风险方程里随时可替换的符号。 更令人心悸的是现代交通系统所强化的匿名性体验,12车厢内曾咫尺相隔的乘客,实则是互不知名的陌生人,这种“邻近的疏远”,已然成为现代人际的常态,我们可与千里之外的亲友瞬间视频,却不愿对邻座道一声“你好”;我们共享同一片空气,却吝于交换一个眼神,正如法国哲学家鲍德里亚所预言的“超真实”时代在此显形——虚拟联结越丰盛,真实接触越贫瘠,当疾控人员试图还原车厢内的人际接触图景时,遭遇的正是这种现代性孤独:无人记得邻座面容,只剩手机相册中模糊的抓拍和支付记录里冰冷的流水。 这则寻人启事无意间成为一束探照现代生存的哲学光弧,被寻找的不仅是可能的感染者,更是对“存在”本身的急促追问——在数据主义盛行的时代,个体的价值似乎仅剩“被录入数据库的资格”,德国社会学家贝克(Ulrich Beck)的风险社会理论在此获惊人印证:现代社会在催生巨大财富的同时,也系统性地生产出超越个体认知的巨型风险,每位乘客都不自觉地成为“风险共同体”的一员,却对这一共同体既无了解,亦无掌控。 然而在这幅冷峻图景之中,仍有人性微光闪烁,那些主动报备的乘客,在数字冷漠的背景下,展现出道德选择的勇气,他们以行动提示我们:技术异化并非不可破除的宿命,中国传统文化中“仁者爱人”的伦理观,与西方列维纳斯“他者责任”的哲学呼吁,共同指向一条可能的救赎之路——唯有重建基于真实相遇的伦理联结,才能抵御数据主义对人性价值的蚕食。 D3058次12车厢的寻人行动终将落幕,但它所揭示的现代性困境仍将持续回荡,当我们沉醉于技术编织的联结幻象时,这则启事恰似一记存在主义的警钟,提醒我们:真正稀缺的从来不是数据传输的速度,而是面对面的温度;不是虚拟互动中的点赞,而是危机时刻的相互担当,或许唯有将每一次“急寻乘客”的警报,不仅视为防疫的必要程序,更当作对现代生存方式的深刻质询,我们才能在这列永不停歇的时代列车上,重新找回属于人的重量、温度与尊严。

- 深化理论与文化内涵,扩展内容层次:补充和突出了中西方哲学、社会学观点及传统文化元素,使分析更具学术深度和思想包容性。

- 强化首尾呼应和主题升华:对开头和结尾做了重点修饰,突出“科技与人性”对立统一的主线,增强整体文章的凝聚力和启示性。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...