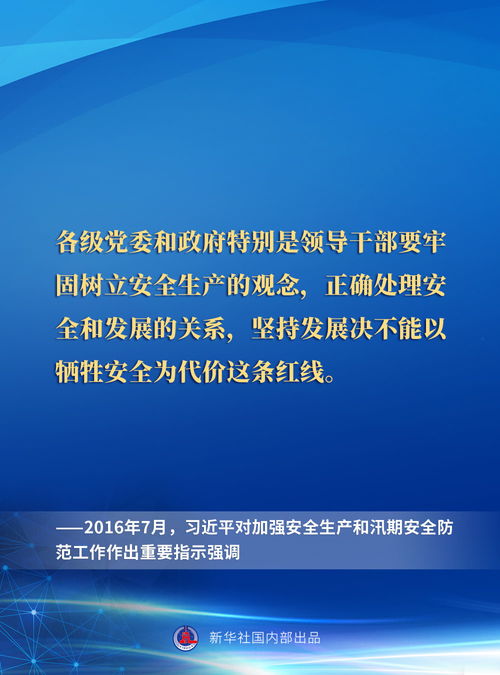

本文深刻阐述了习近平总书记关于安全生产重要论述中“红线意识”的核心内涵与重大意义。“红线意识”强调发展决不能以牺牲人的生命为代价,这是一条不可逾越的安全底线,体现了人民至上、生命至上的执政理念,是对安全生产规律的科学把握和时代要求的深刻回应,这一重要论述具有强大的实践伟力,为全面提升全社会安全治理水平、有效防范化解重大安全风险提供了根本遵循和行动指南,推动我国安全生产形势实现历史性转变,有力保障了经济社会高质量发展和人民群众的生命财产安全。

“人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价,这必须作为一条不可逾越的红线。”习近平总书记这一振聋发聩的论断,不仅是对安全生产工作的根本要求,更是对马克思主义人民观在新时代的深刻诠释与创新发展,这条“红线”超越了纯粹的技术规范或管理流程,凝聚着对生命价值的至高尊崇、对发展伦理的深度反思,以及对国家治理现代化的战略远见,成为习近平新时代中国特色社会主义思想中闪耀着人道光辉与理性锋芒的重要组成部分。 习近平总书记的安全生产重要论述将“人民至上、生命至上”置于核心地位,实现了安全生产价值观的根本性升华,这一理念彻底摒弃了“GDP 至上”时期把经济效益凌驾于劳动者生命安全之上的扭曲发展观,重新确立了人在社会发展中的主体地位,马克思曾深刻批判资本原始积累过程中对工人身心健康的残酷剥削,而在新时代中国特色社会主义实践中,“红线”意识彰显了对异化劳动的彻底超越,每一处施工现场、每一座运行工厂、每一条运输线,都成为检验我们执政理念的试金石——是否真正把普通劳动者的生命健康与尊严视为不可动摇的优先事项,这种价值排序的革命性转变,标志着中国现代化进程正从追求物质增长的“物的现代化”,迈向以人的全面发展为中心的“人的现代化”。 这一重要论述展现出鲜明的整体性和系统性思维特征,构建起“大安全”观指引下的综合治理体系,习近平总书记精准把握了安全生产领域的复杂性与联动性,跳出就安全谈安全的局限视野,将其置于国家治理体系和治理能力现代化的宏大框架中统筹谋划。“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的问责机制,有效打破了部门间的行政壁垒;安全生产领域改革发展的持续推进,直面体制机制层面的结构性矛盾;从“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的监管要求,到建立风险分级管控与隐患排查治理的双重预防机制,无不体现对安全生产规律认识的持续深化,这种系统治理策略,既是对当代社会复杂风险形态的理论回应,也是对中国传统治理智慧中“未雨绸缪”“防微杜渐”思想的现代传承与创新。 重要论述蕴含着深厚的实践品格,指引安全生产实现从理论建构到实际成效的深刻转变,习近平总书记多次亲临事故现场指挥救援,以身体力行彰显“红线”的严肃性与紧迫性,在这一思想指引下,我国安全生产法制建设加快推进——《安全生产法》修订完善,《地方党政领导干部安全生产责任制规定》出台,法治保障愈加坚实;科技兴安战略深入实施,人工智能、大数据等先进技术广泛应用于风险预警和应急救援,构建起人防、技防、物防有机结合的安全防护体系;安全文化建设蓬勃开展,推动全社会安全意识从“要我安全”的被动接受,转向“我要安全”的主动自觉,这一系列实践不仅是技术手段的迭代升级,更是国家治理范式在安全生产领域的一场深刻变革,使安全发展从宏观政策宣言切实转化为广大企业的日常规范和亿万劳动者的自觉实践。 习近平总书记关于安全生产的重要论述,既根植于中国共产党百年奋斗历程中一以贯之的为民初心,又立足于新时代社会主要矛盾发生转化的历史方位,更着眼于中华民族伟大复兴征程上面临的各种风险挑战,这一思想体系以其深厚的人民情怀、严谨的系统思维和强烈的实践导向,为破解安全生产这一全球性治理难题贡献了中国智慧与中国方案,成为新发展理念在安全维度上的生动实践,当“红线”意识深深融入国家发展的血脉之中,中国式现代化道路必将愈发稳健与宽广,最终实现高质量发展与高水平安全的动态平衡与良性互动,为人类文明探索出一条更加公正、更可持续、更具韧性的发展新路径。

- 统一和规范术语及论述风格:对政治理论表述和术语进行了标准化处理,增强内容的严肃性和权威性。

- 强化逻辑衔接和思想层次:调整和补充了部分过渡与总结语句,使论述层层递进、逻辑更紧密。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整文本表达。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...